Etimologia nomi da facebook pag3 - Bentivoglio e dintorni

Menu principale:

Etimologia dialettale dei nomi degli uccelli della Pianura Bolognese

I RACCONTI DI MARIO

SU

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

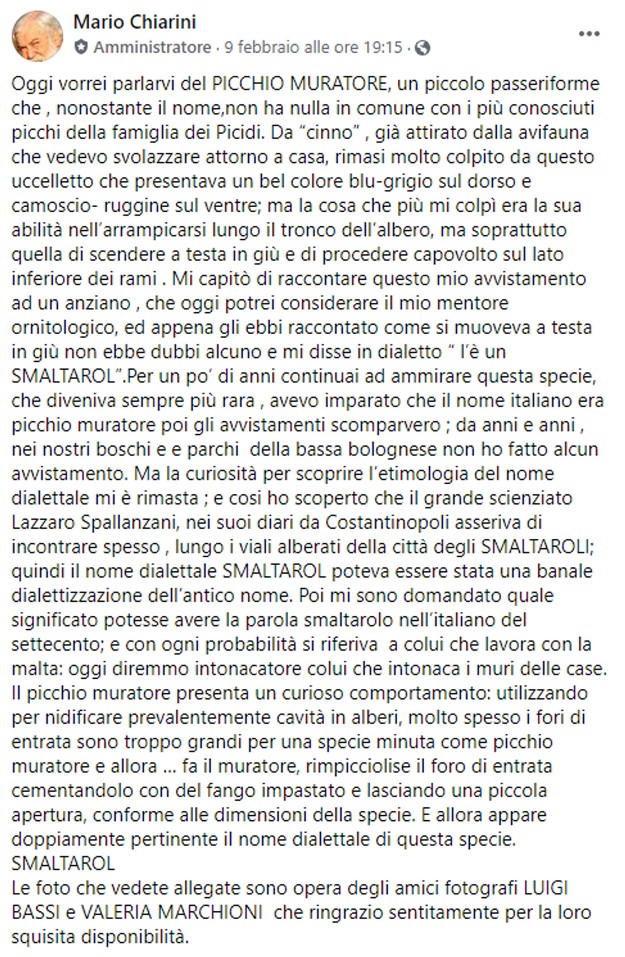

PICCHIO MURATORE

Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

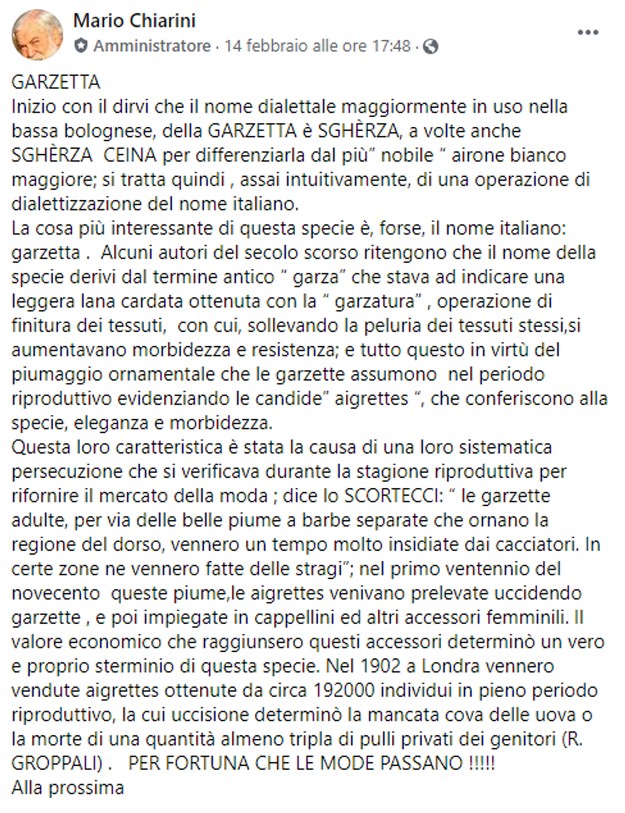

GARZETTA

Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

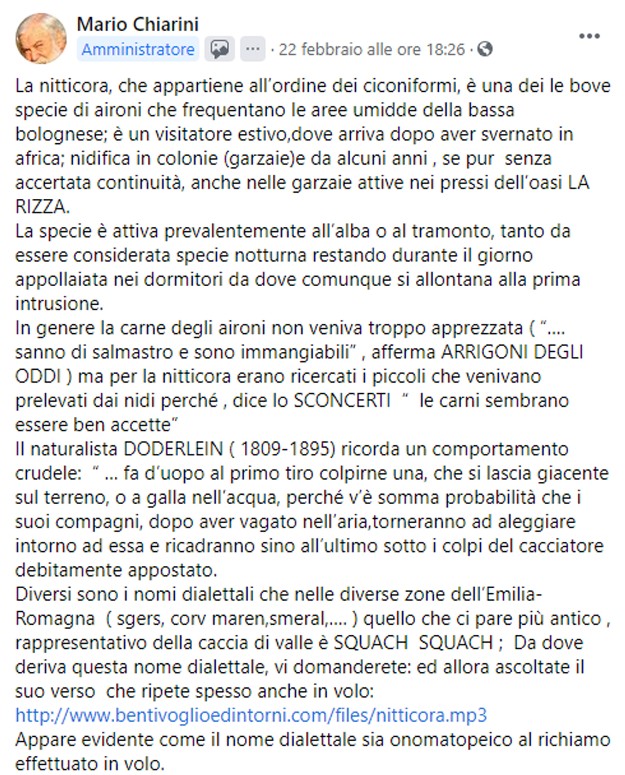

NITTICORA

Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

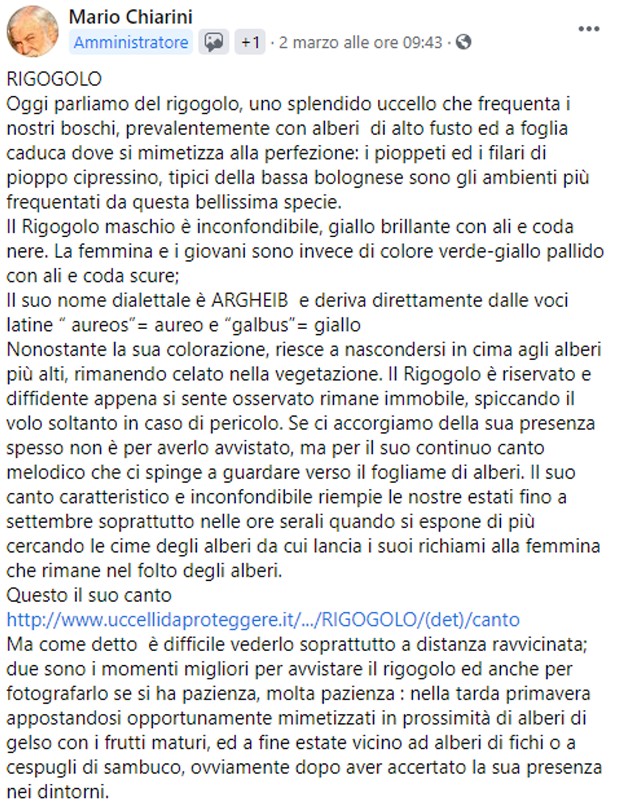

RIGOGOLO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

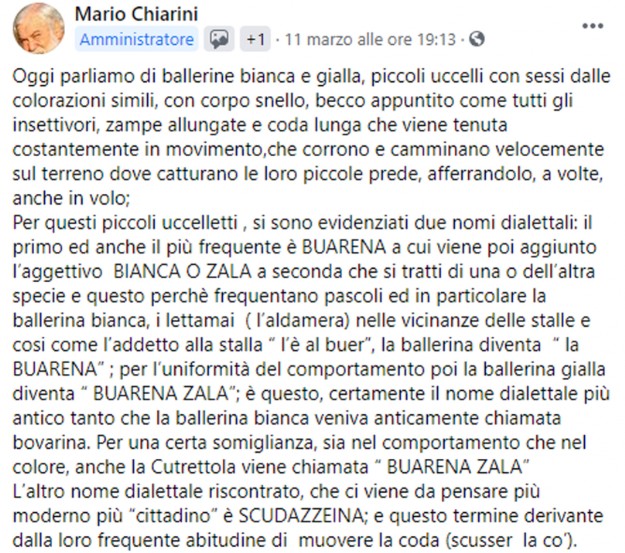

BALLERINE

Ascolta il verso

Ballerina gialla

Ascolta il verso

Ballerina bianca

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

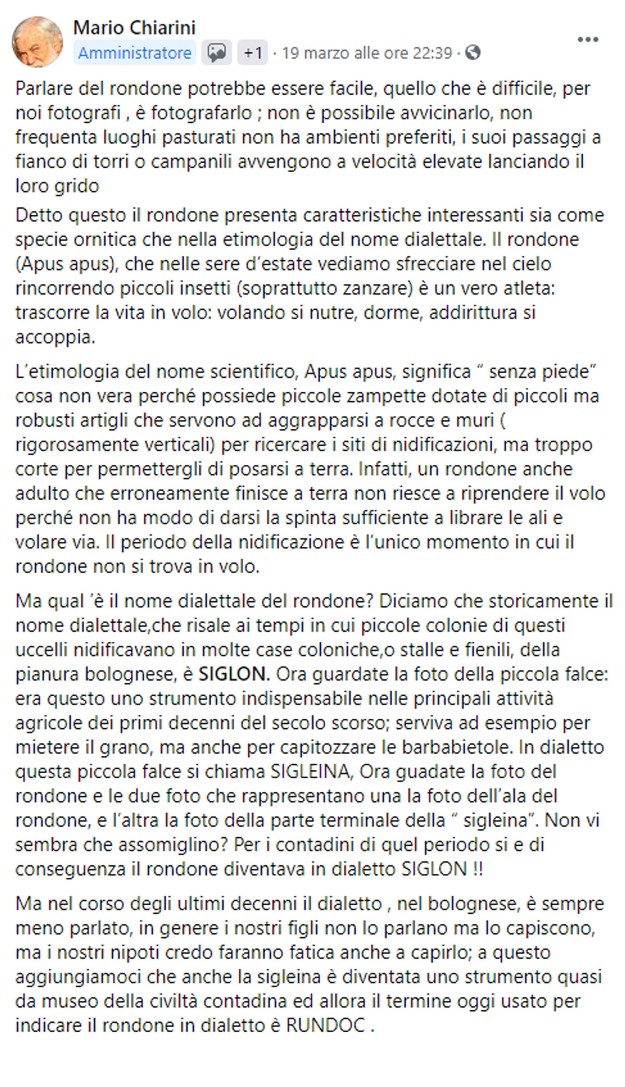

RONDONE

Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SALTIMPALO E STIACCINO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

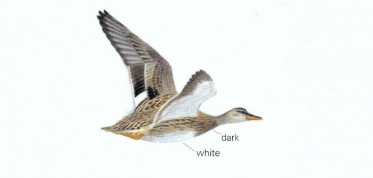

CANAPIGLIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAVONCELLA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________