Etimologia nomi da facebook pag2 - Bentivoglio e dintorni

Menu principale:

Etimologia dialettale dei nomi degli uccelli della Pianura Bolognese

I RACCONTI DI MARIO

SU

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIMICOLI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

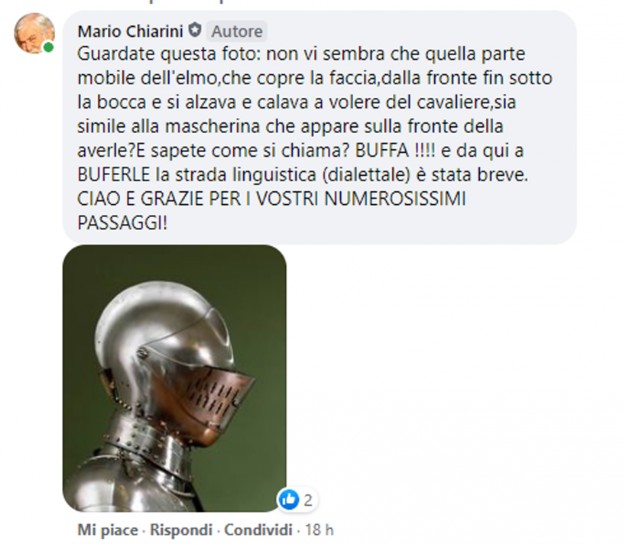

AVERLA

Ascolta il verso

della Averla Maggiore

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MORIGLIONE

Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GALLINELLA D'ACQUA, PORCIGLIONE, SCHIRIBILLA, VOLTOLINO

Ascolta il verso

del Porciglione

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FOLAGA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLODOLA

Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIMICOLI seconda parte

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

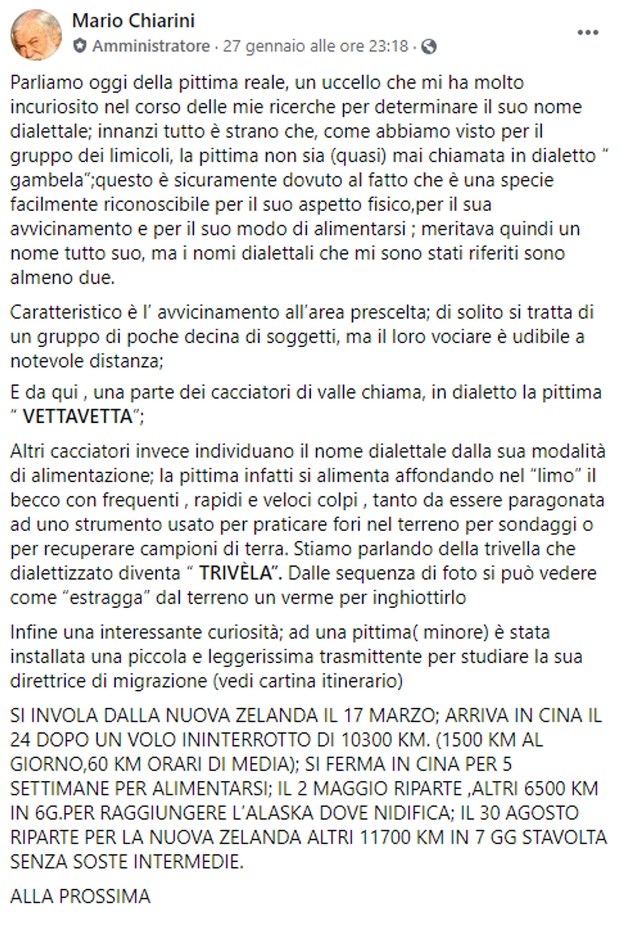

PITTIMA REALE

Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TARABUSINO

Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________