Piercrescenzi - Bentivoglio e dintorni

Menu principale:

Piercrescenzi

Pietro de' Crescenzi

e

"Villa dell'Olmo"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agronomo, nato a Bologna verso il 1233, morto nella stessa città verso il 1320, autore dell'Opus ruralium commodorum (Liber cultus ruris), composto tra il 1304 e il 1309 e considerato il più importante trattato di agronomia medioevale. Tradizionalmente la data di nascita del Crescenzi è fatta risalire al 1233, ma tale indicazione non trova conferma esplicita nelle fonti. Il solo dato certo al riguardo è fornito dallo stesso che al momento di terminare il suo trattato si dice "septuagenarius". E poiché il trattato può essere attribuito con la massima approssimazione agli anni 1304-1309, ci si deve limitare a fissare la data di nascita nel decennio tra il 1230 e il 1240 e più verosimilmente al suo inizio. Il Crescenzi apparteneva con tutta probabilità ad un'antica famiglia di "popolani" di Bologna, Ebbe, come egli stesso ricorda, una formazione culturale varia. Avrebbe studiato a Bologna la logica, la medicina, le scienze naturali e soprattutto il diritto. Pur senza conseguire il dottorato (contrariamente all'opinione di G. Livi), approfondì gli studi giuridici fino al punto di comparire in due documenti notarili del 1268 con il titolo di "iudex".

Nel corso del trentennio che va dal 1268 al 1298 egli stesso ricorda in effetti nella sua opera di aver compiuto osservazioni agronomiche nei dintorni di altre città (Ancona, Bergamo, Chioggia, Cortona, Cremona, Cesena, Forlì, Mantova, Milano, Modena, Padova, Pistoia e Verona), nelle quali si può supporre che abbia esercitato le funzioni di giudice o di assessore. Nonostante ciò, parecchie tracce della sua presenza occasionale a Bologna sono, infatti, reperibili nei Memoriali notarili locali degli anni 1270, 1273-75, 1277, 1279, 1281-83 e 1286. Inoltre, la cedola di dichiarazione della sua proprietà immobiliare, che egli compilò per l'estimo del 1296-97, rivela un patrimonio solidamente impiantato e costituito da acquisti successivi e giudiziosi di terre - e case, sia a Bologna sia nel contado, intorno alla sua villa suburbana di Villa dell'Olmo, sita nel territorio di Urbizzano (oggi Rubizzano, frazione di San Pietro in Casale, presso Bologna).

A partire dal 1298 il Crescenzi sembra essersi definitivamente ritirato dalla vita pubblica. Divise allora il suo tempo tra Bologna e la sua residenza rurale di Villa dell'Olmo. Approfittò soprattutto di questo otium ben meritato per compilare la sua opera agronomica che egli dice di avere iniziato per invito insistente di un suo amico, il domenicano Aimerico Giliani da Piacenza, maestro generale dell'Ordine. Se si considera che fra' Aimerico fu eletto maestro generale nel capitolo generale di Tolosa del 1304 e che Carlo II d'Angiò, al quale il Crescenzi indirizzò l'epistola dedicatoria del suo trattato, morì nel 1309. Si può fissare con sicurezza agli anni 1304-1309 la conclusione dell'opera. Quest'ultimo periodo della sua vita è illuminato anche dalle dichiarazioni, per noi preziose, per gli estimi del 1304, 1308 e 1315-16, dichiarazioni che offrono un quadro della sua fortuna immobiliare, preciso se non proprio del tutto sincero. Nel 1288 il Crescenzi dettò un primo testamento, che ci è noto solo per una menzione indiretta. Il suo ultimo testamento, invece, datato 23 giugno 1320, si è conservato in extenso tra gli atti del diplomatico di S. Domenico di Bologna. Il Crescenzi non sopravvisse a lungo alle sue ultime volontà. Egli appare già deceduto, quasi nonagenario, in un protocollo del notaio Francesco da Lastigano in data 25 febbr. 1321. In conformità con il desiderio espresso nel suo testamento, egli fu sepolto sicuramente nel chiostro della chiesa dei domenicani di Bologna, non lontano dal luogo dove frate Aimerico Giliani, ispiratore della sua opera, scelse di farsi seppellire nel 1327. Le fonti notarili bolognesi offrono notizie precise sulla famiglia e la vita privata del Crescenzi. Egli sposò in prime nozze, nel gennaio del 1274, Geraldina de' Castagnoli, che gli portò una dote di 300 lire bolognesi in argento e beni mobili, come risulta dall'atto di costituzione dotale. Da lei ebbe almeno cinque figli. Vedovo poco dopo il dicembre del 1287, sposò in seconde nozze nel gennaio del 1289 Antonia, figlia del miles bolognese Tiberio de' Nascentori, dalla quale ricevette una dote considerevole attestata in tutti i dettagli. Anche da lei ebbe vari figli. Il Frati ha rinvenuto fra i registri notarili bolognesi gli atti di costituzione della dote di due delle sue figlie, Caterina (26 maggio 1289) e Mina (25 sett. 1318) e li pubblicò insieme con gli strumenti dotali delle due nuore Rustica da Mugello e Maria di Rolandino, spose rispettivamente dei suoi figli Crescenzio e Martino. I tre figli che gli sopravvissero, Crescenzio, Filippo e Martino, si divisero, secondo le disposizioni del testamento paterno, il patrimonio fondiario pazientemente accumulato dal Crescenzi in oltre trent'anni intorno alla sua proprietà di Villa dell'Olmo. Grazie all'estimo del 1308 sappiamo che questi tre figli servirono il Comune di Bologna "in exercitibus et cavalcatis"; ma nessuno dei discendenti del C. sembra avere lasciato tracce rilevabili nella storia cittadina.

Testo tratto da " Dizionario Biografico" Enciclopedia Treccani

Opere

Incunaboli

• Ruralia commoda. Augsburg, Johann Schüssler, 16 février 1471

• In commodum ruralium cum figuris libri duodecim. Speier, Peter Drach, c. 1490-1495.

• De Agricultura. Venezia, Matheo Capcasal, 1495.[2]

Cinquecentine

• (LA) De agricultura vulgare, Venezia, Alessandro Bindoni, 1519.

• Opera di agricoltura. / Pietro Crescentio. Nella qual si contiene a che modi si debbe coltiuar la terra: seminare, inserireli albei, gouernar gli giardini e glihorti: la proprieta de tutti e frutti, & herbe: la natura de tutti gli animali, & vccelli, ... - In Vinegia: per guglielmo da Fornareto de Monferra, 1534. adi. XVII. Agosto.

• de' Opera di agricoltura / Pietro Crescentio. Ne la qual si contiene a che modi si debbe coltiuar la terra, seminare inserire li alberi, gouernar gli giardini e gli horti, la proprieta de tutti i frutti. - In Venegia: per Bernardino de Viano de Lexona vercellese, 1536.

• de' Pietro Crescentio. Opera d'agricoltura. - In Venegia: per Bernardino de Viano, 1538.

• de' Pietro Crescentio. Opera d'agricoltura. - In Vinegia: per Bernardino de Viano de Lexona, 1528.

• De omnibus agriculturae partibus, & Plantarum animaliumq; natura & utilitate lib. xii... Basileae, per Henrichum Petri, 1548. Edizione Rivista I tempi della terra

Traduzioni

• Prima edizione in francese per ordine del re Carlo V di Francia manoscritta nel 1373.

o a stampa: Prouffits champestres et ruraule, touchant le labour des champs, vignes et jardins.

• Les profits champêtres de Pierre de Crescens. Paris, Chavane, 1965. Première édition en français moderne, établie d'après le manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal

Manoscritti

• Ruralia commoda, 1471, Milano, Biblioteca Trivulziana, Fondo manoscritti, Triv. 834, ff. 1r-175v.

Testo tratto dal Dizionario Biografico "Enciclopedia Treccani"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VILLA DELL' OLMO

Posizione

La pianta sopra prodotta dalla Reno Galliera tratta "la carta del rischio Archeologico" del Comune di San Pietro in Casale. Il triangolo rosso indica il punto esatto dove è stata individuata la villa Olmo.

La pianta sopra prodotta da Google Maps individua il punto dove in antichità era posizionata la Villa di Pier De' Crescenzi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIETRO DE' CRESCENZI E "IL CICLO DEL PANE"

Dal Liber Ruralium Commodium al Ciclo delle Storie del Pane?

Pier de' Crescenzi, nel Liber Ruralium Commodorum (1304-1309), offre una dettagliata trattazione delle pratiche agricole medievali, in particolare nel capitolo “De frumento”, dove descrive le fasi della coltivazione del grano e della produzione del pane. Il Ciclo delle Storie del Pane, una serie di rappresentazioni visive di queste attività, è stato interpretato attraverso diverse prospettive critiche.

Alfonso Rubbiani ipotizza che il ciclo pittorico possa essere collegato alle bonifiche agricole promosse da Giovanni II Bentivoglio nei dintorni di Bentivoglio. Inoltre, suggerisce in via alternativa che l'autore del ciclo si sia ispirato a un'opera letteraria, come un "poemetto che dicesse le lodi dell'agricoltura", senza però essere nella possibilità di citare fonti precise. Barbara Furlotti (‘Il ciclo delle Storie del pane e il 'Ruralium Commodorum Libri': proposta per una lettura parallela’, in Schede Umanistiche, n.s., 2 1994, pp. 139-63) propone invece una lettura più aderente al contesto agronomico e alla pressoché coeva e fortunata diffusione del testo a stampa dopo il 1470, collegando il ciclo direttamente al capitolo "De frumento" del Pier Crescenzi, caratterizzata da un intento didattico rivolto a un pubblico informato e materialmente interessato alla gestione agricola.

Una possibile mediazione tra queste due interpretazioni emerge considerando la ricontestualizzazione rinascimentale del ciclo. Se da un lato le scene riflettono certamente il sapere agronomico di Pier Crescenzi, dall’altro è plausibile che l'estetica rinascimentale abbia riletto queste immagini attraverso un rinnovato rapporto con la classicità, in una prospettiva che si avvicina a quella warburghiana. Gli artisti rinascimentali, infatti, attingevano al patrimonio dell'antichità non solo per motivi estetici, ma anche per infondere vitalità e movimento alle rappresentazioni quotidiane. Questa coesistenza tra pratiche agricole descritte nel "De frumento" e riferimenti formali al mondo classico, rappresentato massimamente dal colonnato di delimitazione delle scene in stile corinzio, suggerisce una sintesi tra funzionalità didattica e riscoperta dell'antico, dove la classicità non è una fredda eredità, ma un elemento vivo e dinamico, capace di animare anche le scene più umili. Come osservato da Aby Warburg nelle sue conferenze di Amburgo del 1899, il Rinascimento intratteneva con l’antichità un rapporto fluido e spontaneo, utilizzando elementi classici non come modelli rigidi, ma come strumenti per arricchire la rappresentazione della realtà; di qui, anche, la presenza “inspiegabile” del frammento di statua nel contesto pratico e vivente della scena di panificazione.

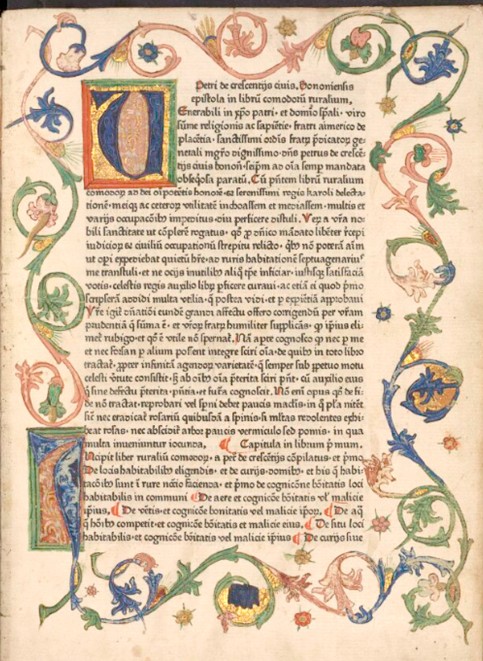

Petri De Crescenciis, Ruralium Commodorum libri XII, prima edizione a stampa, Augusta, 1471. Risorsa digitale: Bibliothèque nationale de France

Traduzione francese medievale anonima del Ruralium Commodorum di Pietro de' Crescenzi. Risorsa digitale: Wikimedia Commons.