Le mondine - Bentivoglio e dintorni

Menu principale:

Le mondine

___________________________________________________________________________________________________________________

STORIA DELLE MONDINE

Una mondina, o mondariso (dal verbo "mondare", pulire) era una lavoratrice stagionale delle risaie.

Il lavoro si svolgeva durante il periodo di allagamento dei campi, effettuato dalla fine di aprile agli inizi di giugno per proteggere le delicate piantine del riso dallo sbalzo termico tra il giorno e la notte, durante le prime fasi del loro sviluppo. Il lavoro consisteva nel trapianto in risaia delle piantine (trapiantè, in piemontese) e nella monda (mundè).

Ogni anno, per la campagna risicola migliaia di donne si riversava nel Vercellese e nel Novarese dove la mano d'opera locale non era sufficiente. Si trattava di persone che arrivavano dal Piacentino, dal Mantovano, dalle province di Rovigo e altre parti del Veneto; lasciavano nella loro zona una grande miseria e quindi il lavoro stagionale in Piemonte era l'unica possibilità che consentiva loro di portare a casa la pagnotta o la polenta. Queste lavoratrici, con pochi stracci affardellati (tra cui federe da pagliericcio e una coperta), affrontavano un viaggio disagevole partendo dalla propria abitazione con mezzi di fortuna, per raggiungere le stazioni di partenza dei "treni speciali" che le avrebbero portate a Vercelli. Qui giunte, rifocillate presso il Centro di accoglienza delle mondariso (ancora esistente e in ristrutturazione) raggiungevano poi le tenute di lavoro con i mezzi del padrone (il rimorchio trainato, prima dai cavalli e poi dal trattore) a carico del quale erano le spese di tutto il viaggio. Per l'ammissione al lavoro occorreva essere in possesso dell'atto di nascita e una dichiarazione dell'Ufficio Sanitario del Comune di provenienza attestante l'immunità da malattie infettive e le condizioni fisiche di salute da permettere il lavoro in risaia. Il contratto collettivo prevedeva che ad ogni lavoratrice fosse corrisposto, oltre al salario, un chilogrammo di riso bianco originario, possibilmente di produzione locale. per ogni giornata di prestazione e senza detrazione sulla paga. In questo modo le mondariso ricevevano alla fine del periodo di monda circa Kg 40 di riso, la cui qualità era non sempre buona, perché non tutte le aziende erano attrezzate per la pulitura del riso.

Il datore di lavoro aveva l'obbligo di somministrare il vitto confezionato nella seguente misura:

FORESTIERE (giornalmente)

• gr. 500 di pane

• gr. 300 di riso

• gr. 40 di grassi

• gr. 60 di fagioli oppure gr. 300 di patate

• gr. 15 conserva di pomodoro

• 1/4 di l. di latte

• gr. 10 di formaggio da raspa

• gr. 15 di sale

FORESTIERE (settimanalmente)

• gr. 150 di formaggio molle

• gr. 150 di carne

• gr. 150 di marmellata

• 1/2 l. di vino

LOCALI (giornalmente)

una minestra così confezionata:

• gr. 150 riso

• gr. 16 grassi

• gr. 30 di fagioli secchi oppure gr.150 di patate

• gr. 8 di conserva di pomodoro

• gr. 5 formaggio da raspa

• gr. 8 sale

La cuoca era una figura importante, non lavorava nei campi con il resto della squadra di mondariso, ma si occupava della cucina, puliva il dormitorio e sorvegliava i bambini che le lavoratrici madri portavano con sé.

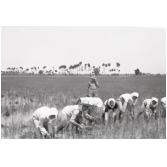

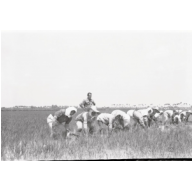

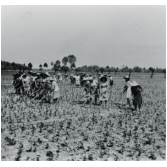

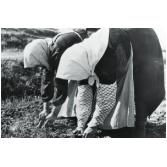

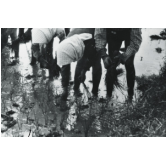

LE MONDARISO AL LAVORO

Il lavoro delle mondariso consisteva nell'estirpare le piantine che infestavano la risaia soffocando la normale crescita del riso. Tale lavoro era estremamente difficile perché occorreva riconoscere a colpo d'occhio le piantine infestanti dalle piantine di riso, a volte molto simili tra loro. Nelle cascine, ove si praticava la monda, le donne curve su se stesse con piedi e mani in acqua toglievano le erbe infestanti camminando una a fianco dell'altra.

Ove invece si praticava il trapianto, le donne (sempre una a fianco dell'altra) piantavano con il dito nel terreno molle (perché sommerso dall'acqua) le piantine di riso camminando all'indietro.

Tali condizioni di lavoro (caldo-umido e presenza di insetti) potevano essere causa di malattie professionali quali reumatismi e malaria.

La monda aveva inizio circa un mese dopo la semina, cioè a maggio e durava normalmente dai 45 ai 50 giorni in genere fino alla fine di giugno ma poteva protrarsi, in casi eccezionali, fino al 15 o al 20 di luglio. Nei casi più favorevoli si operavano una prima e una seconda mondatura ma, a volte si presentava la necessità di effettuare fino a quattro volte la monda eseguita a distanza di quindici giorni una dall'altra.

Il lavoro era effettuato in squadre ed in ogni squadra doveva essere designato un lavoratore o una lavoratrice con le funzioni di rappresentante di squadra, cioè "il capo o la capa".

Questa figura, oltre ad effettuare il normale lavoro, provvedeva all'assistenza dei lavoratori, alla registrazione su apposito libretto delle ore ordinarie di lavoro e di quelle straordinarie che potevano arrivare fino a tre e al mantenimento dei rapporti tra il datore di lavoro e la squadra. Le squadre dovevano essere composte da mano d'opera idonea e capace nei lavori di monda e trapianto, per cui i lavoratori che risultavano non avere i requisiti di cui sopra, venivano dimessi dal lavoro e immediatamente rimpatriati.

Per le operazioni di monda, ad ogni squadra non poteva essere assegnata una percentuale superiore al 15% di lavoratori di prima monda, della quale non oltre il 10% era costituito da lavoratori dai quattordici anni compiuti ai quindici anni compiuti.

La giornata di lavoro era di otto ore distribuite secondo le consuetudini locali; l'inizio era fissato per le cinque del mattino ma poteva essere anticipato o posticipato per le operazioni d'aia di due ore giornaliere al fine di utilizzare le più favorevoli condizioni atmosferiche.

Alle otto era prevista una breve pausa per la colazione, poi si riprendeva a mondare fino a mezzogiorno; si pranzava e poi si lavorava fino alle tre.

Al tramonto le mondariso scendevano a lavarsi nell'acqua dei fossi, allora limpida e pura, poi rientravano in cascina; nel refettorio, o più spesso all'aperto, si consumava la solita cena.

I canti delle mondine

Per alleviare la fatica, il dolore, per tenere occupata la mente, (ma anche per scandire il ritmo del lavoro) le mondine cantavano. Si trattava spesso di "canti a dispetto" improvvisati, attraverso i quali si dialogava (botta e risposta tra le lavoratrici assunte con regolare contratto e le "clandestine") sulle cronache della risaia.

Altre volte erano canti di protesta, che denunciavano lo sfruttamento, altre volte ballate popolari che parlavano d'amore, di tradimento, di vita e di morte.

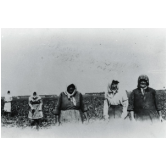

Come si vestivano le mondariso per lavorare in risaia?

Gli abiti dovevano assolvere soprattutto a due funzioni fondamentali: lasciare liberi i movimenti e proteggere il corpo dalle punture degli insetti e dal sole.

Si indossavano dunque gonne corte o rimboccate intorno alla vita, magliette, camicette, calze senza piede, grandi cappelli di paglia a larghe tese. Poiché la moda del tempo imponeva la carnagione bianca e diafana, le lavoratrici cercavano di ripararsi il più possibile dal sole per non essere discriminate a colpo d'occhio come "paesane". Caratteristico era il rigonfiamento della gonna che le donne, prima di entrare nella risaia arrotolavano per evitare che si bagnasse. Portavano anche una flanella con le maniche lunghe, un capo di biancheria intima, che indubbiamente proteggeva le braccia, ma essendo in lana, doveva risultare piuttosto "calda" per chi rimaneva otto ore sotto il sole. Fuori dalla risaia, come calzature portavano gli zoccoli, ai quali si metteva dentro il fieno per tenere il piede caldo e per non che scappassero dai piedi. Affinché non si logorassero troppo in fretta, sotto li inchiodavano con il cuoio o con la gomma.

Le conquiste dei lavoratori

"Se otto ore vi sembran poche provate voi a lavorar e proverete la differenza di lavorar e di comandar..."

In queste poche ma efficaci righe di un canto è racchiusa la rabbia di una categoria di lavoratori che ogni giorno si rendeva conto delle proprie condizioni, sottoposta alle imposizioni dal padrone, costretta a sputar sangue per coltivare e raccogliere il riso.

Il malcontento era forte tra le due parti in causa: i datori di lavoro e i prestatori d'opera, per cui ai primi del '900 scoppiarono le prime agitazioni e in molte località "i forzati della risaia" incrociarono le braccia. Si arrivò allo sciopero generale nel giugno del 1906. Tra le principali rivendicazioni vi fu la questione dell'orario, per cui si richiedevano le otto ore nei lavori della monda. Le donne furono le principali protagoniste di questa lotta

Sottoposte a un durissimo lavoro, dovettero subire sul piano economico un trattamento diverso di quello degli uomini, infatti la loro paga era inferiore.

Le mondariso furono dunque in prima fila nel guidare lo sciopero. Tale sciopero, oltreché paura, suscitò rabbia negli agricoltori in quanto non era soltanto la preoccupazione del raccolto che andava in malora (e di conseguenza il mancato guadagno) ma c'era qualcosa di più grave: il servo aveva il coraggio di alzare la testa, di disobbedire agli ordini e di avanzare richieste. Il timore era di perdere i privilegi di casta.

Alle mondine ben presto si aggiunsero i lavoratori di altre categorie (gli ortolani, i carrettieri, i panificatori) che da tempo chiedevano inutilmente tutta una serie di miglioramenti.

In questo periodo i lavoratori presero coscienza delle proprie situazioni e diedero vita alle prime "Leghe di miglioramento contadino

”. In seguito ai disordini che caratterizzarono le giornate dello sciopero generale, trenta lavoratori furono messi sotto inchiesta, e di questi ventisei furono condotti ammanettati davanti ai giudici. Il processo ebbe inizio il 26 luglio 1906. Tutti furono accusati di oltraggio, violenza, minacce, lesioni, di avere proferito insulti ai militari, ai carabinieri e ad altri pubblici ufficiali.

La lotta proletaria fu ritenuta un fatto teppistico, i lavoratori come incivili, ma dopo tre anni le mondine vercellesi, novaresi e pavesi conquistarono le otto ore giornaliere di lavoro.

Da quel momento in risaia non si fu più costretti a lavorare senza interruzione dall'alba al tramonto.

Questa fu una grande vittoria, ottenuta come sempre a duro prezzo ma le mondine aprirono la via alle più vaste agitazioni contadine e bracciantili, mentre nasceva la grande industria sulla quale si sarebbe trasferito l'onere più pesante della lotta di classe.

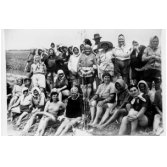

FOTO DELLE MONDINE